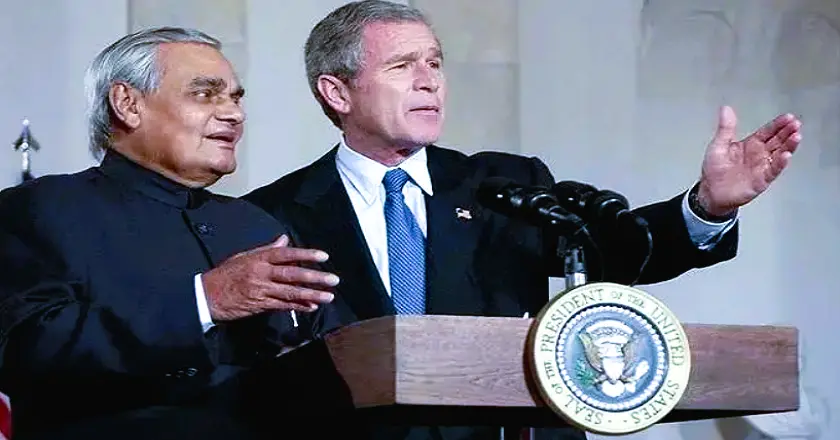

2000 के दशक के शुरुआती वर्षों का अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के इतिहास का एक अध्याय आज भी विशेष रूप से चर्चा में है। उस समय, भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू. बुश दोनों देशों के संबंधों को नई ऊँचाइयों पर ले जाना चाहते थे। हालाँकि, यह बिल्कुल भी आसान नहीं था। क्योंकि, एक ओर, अमेरिका भारत को एक रणनीतिक साझेदार के रूप में स्थापित करना चाहता था, वहीं दूसरी ओर, वह विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर दबाव भी बना रहा था। विशेष रूप से, परमाणु कार्यक्रम, कश्मीर नीति, इराक युद्ध और आतंकवाद विरोधी अभियान के संदर्भ में, भारत को बार-बार कठिन निर्णयों का सामना करना पड़ा।

उस समय वाजपेयी सरकार द्वारा अपनाई गई रणनीति बहुआयामी थी: एक ओर, अमेरिका के साथ बढ़ती निकटता, दूसरी ओर, भारत की अपनी संप्रभुता और स्वतंत्र राजनयिक स्थिति को बनाए रखना। आज पीछे मुड़कर देखने पर, यह स्पष्ट है कि उस समय लिए गए निर्णयों ने आगे चलकर भारत-अमेरिका संबंधों की नींव को मजबूत किया।

अमेरिकी दबाव और भारत की प्रतिक्रिया

2001 में 9/11 के आतंकवादी हमलों के बाद, अमेरिकी विदेश नीति में नाटकीय रूप से बदलाव आया। राष्ट्रपति बुश ने “आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध” की घोषणा की और अफ़ग़ानिस्तान में अभियान में पाकिस्तान को भागीदार बनाया। यह भारत के लिए एक गहरा कूटनीतिक झटका था। भारत अमेरिका का घनिष्ठ सहयोगी बनना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान को यह विशेष दर्जा देने से उसे काफ़ी असुविधा हुई। हालाँकि, वाजपेयी सरकार समझती थी कि अमेरिका के ख़िलाफ़ सीधा रुख़ अपनाने से रणनीतिक नुक़सान होगा। इसलिए उन्होंने एक संतुलित रणनीति अपनाई। एक ओर, उन्होंने आतंकवाद के ख़िलाफ़ अमेरिका की लड़ाई का समर्थन किया, तो दूसरी ओर, पाकिस्तान के मामले में अपनी स्थिति कूटनीतिक रूप से मज़बूत की।

परमाणु कार्यक्रम पर विवाद

1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद से ही भारत अंतरराष्ट्रीय दबाव में था। हालाँकि शुरुआत में अमेरिका ने कड़े प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन धीरे-धीरे उसे एहसास हुआ कि भारत को पूरी तरह से अलग-थलग रखना संभव नहीं है। 2001-2003 तक वाशिंगटन में चर्चा का मुख्य विषय भारत का परमाणु कार्यक्रम था। बुश प्रशासन चाहता था कि भारत एनपीटी और सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करे, लेकिन वाजपेयी सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करना संभव नहीं है। साथ ही, उन्होंने एक नई रणनीति अपनाई—”रणनीतिक स्वायत्तता।” इसका मतलब था संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंधों को गहरा करना, लेकिन भारत की स्वतंत्र निर्णय लेने की प्रक्रिया को बनाए रखना।

इराक युद्ध के दौरान भारत की स्थिति

जब 2003 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया, तो एक वैश्विक बहस छिड़ गई। वाशिंगटन ने भारत पर युद्ध का समर्थन करने और सेना भेजने का दबाव डाला। भारत के भीतर भी ज़बरदस्त राजनीतिक दबाव था—विपक्ष चाहता था कि सरकार अमेरिकी आक्रमण के ख़िलाफ़ कड़ा रुख़ अपनाए।

अंततः वाजपेयी ने बीच का रास्ता चुना। भारत ने युद्ध का समर्थन नहीं किया, न ही सेना भेजी, लेकिन उसने अमेरिका के ख़िलाफ़ सीधे तौर पर आवाज़ नहीं उठाई। राजनयिकों के शब्दों में, “भारत एक मौन समर्थक था, लेकिन खुला आलोचक नहीं।” इस रुख़ ने भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि को बनाए रखा और साथ ही उसे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंध तोड़ने की इजाज़त नहीं दी।

आर्थिक और तकनीकी सहयोग

वाजपेयी-बुश काल की एक प्रमुख उपलब्धि आर्थिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ाना था। संयुक्त राज्य अमेरिका भारत को आईटी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में देखने लगा। साथ ही, रक्षा सहयोग को भी एक नया आयाम मिला। अमेरिकी कंपनियों ने भारतीय बाज़ार में प्रवेश करना शुरू कर दिया और भारत को उन्नत तकनीक प्राप्त हुई। इसी दौरान भारत और अमेरिका के बीच “उच्च तकनीक सहयोग” और “रणनीतिक साझेदारी में अगले कदम” (एनएसएसपी) की शुरुआत हुई, जिसने बाद में 2005 के प्रसिद्ध भारत-अमेरिका परमाणु समझौते का आधार बनाया।

पाकिस्तान मुद्दे पर कूटनीतिक संघर्ष

हालाँकि अमेरिका ने आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध में पाकिस्तान को एक सहयोगी के रूप में इस्तेमाल किया, फिर भी वाजपेयी सरकार अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की भूमिका को उजागर करती रही। भारत ने कश्मीर में आतंकवादी हमलों के सबूत देकर अमेरिका पर इस्लामाबाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने का बार-बार दबाव डाला। यहाँ भारत की रणनीति दोतरफा थी: एक ओर, अमेरिका के साथ मज़बूत संबंध बनाए रखना और दूसरी ओर, अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को अलग-थलग करना। यह नीति आंशिक रूप से सफल रही, क्योंकि धीरे-धीरे अमेरिका भी पाकिस्तान की दोहरी भूमिका को लेकर संशय में आ गया।

वाजपेयी का कूटनीतिक दर्शन

अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने कूटनीति काव्यात्मक भाषा में वर्णन किया। उनका मानना था कि भारत को दुनिया के साथ जुड़ना चाहिए, लेकिन अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए। उनका प्रसिद्ध कथन है— “भारत अमेरिका का मित्र हो सकता है, अनुयायी नहीं।” इसी दर्शन के आधार पर, उन्होंने अमेरिका के साथ सहयोग करने में संकोच नहीं किया, लेकिन हमेशा सीमाएँ निर्धारित कीं। बुश प्रशासन को भी समय के साथ एहसास हुआ कि भारत को सहयोगी बनाने के लिए उन्हें कुछ रियायतें देनी होंगी।

अगली पीढ़ी के लिए सबक

आज, दो दशक बाद, वाजपेयी-बुश युग की कूटनीतिक रणनीति प्रासंगिक बनी हुई है। भारत की वर्तमान विदेश नीति, जहाँ एक ओर अमेरिका के साथ रणनीतिक निकटता है, वहीं दूसरी ओर रूस, यूरोप, जापान और मध्य पूर्व के साथ संतुलित संबंध—इन सभी की जड़ें उस समय के निर्णयों में हैं। भारत ने अमेरिकी दबाव के सामने कभी सीधे समझौता नहीं किया, न ही सीधे विरोध किया। बल्कि, उन्होंने “रणनीतिक धैर्य” और “संतुलन” का उपयोग करके अपने हितों की रक्षा की।

निष्कर्ष

वाजपेयी-बुश युग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इतिहास में एक मील का पत्थर है। अमेरिकी दबाव, अंतर्राष्ट्रीय संकटों और जटिल क्षेत्रीय वास्तविकताओं के बावजूद, भारत की रणनीति में एक विवेकपूर्ण और दीर्घकालिक दृष्टिकोण झलकता था। परिणामस्वरूप, भारत को केवल तात्कालिक चुनौतियों का ही सामना करना पड़ा।